むし歯は科学だ!①むし歯の基本的な仕組み

歯の表面に付着している白くてネバネバしたもの・・・それは「プラーク(デンタルプラーク)」です!歯の表面が白っぽく覆われていたり、ツルツルではなくモヤッと見えたら、プラークが付着している状態です。

そもそもプラークとは、歯の表面に強固に付着した細菌の塊で、うがいだけでは取り除くことができません。食後数時間で形成され、プラーク1mg中には1億個以上の細菌が含まれているといわれています。歯以外にも入れ歯や舌の表面にも付着することがあります。

厄介なことにプラークとその中の細菌たちはバリアのようなもので覆われているため、抗生物質などの薬も効かず、体の中の免疫細胞でもやっつけることができません。歯ブラシや歯医者さんでの定期検診で、機械的に除去しなければいけません。

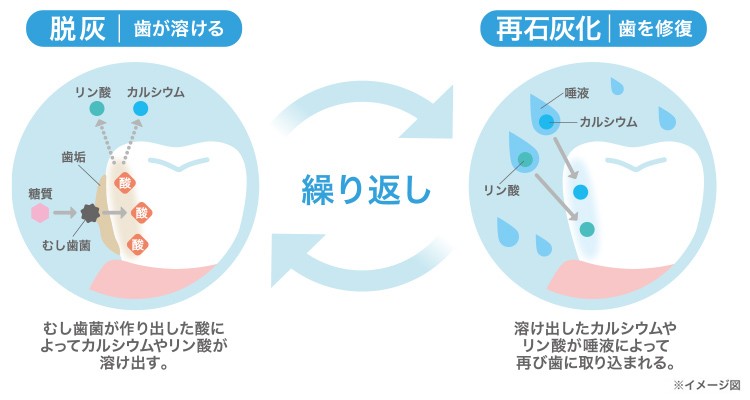

このプラークの中に含まれる細菌が食事中に含まれる糖分を分解すると酸が作られ、この酸によって歯の表面が酸性になり歯の成分であるカルシウムが溶け出します(脱灰)。その後、酸は唾液の働きによって中和され、溶け出したカルシウムが歯の表面に戻ります(再石灰化)。

歯の表面では食事のたびに「脱灰」と「再石灰化」が繰り返されていて、このバランスが保たれていればむし歯にはなりません!

しかしながら、よく間食をする、最近忙しくて歯を磨けていないなど、脱灰と再石灰化のバランスが崩れ、脱灰の時間が長くなると歯の表面が柔らかくなり、最後には歯が溶かされ穴が開いてしまうのです(むし歯の発症)

生活習慣の見直しが、むし歯予防につながります!

むし歯は科学だ!

「むし歯」とは、口の中に住み着いている細菌が糖分をエサにして作る酸によって歯を溶かす病気のことです。

「むし歯」は世界で最も多い疾患で、日本では20歳以上の9割以上がむし歯になった経験があり、40歳以上の約4割がむし歯が原因で歯をなくしています。

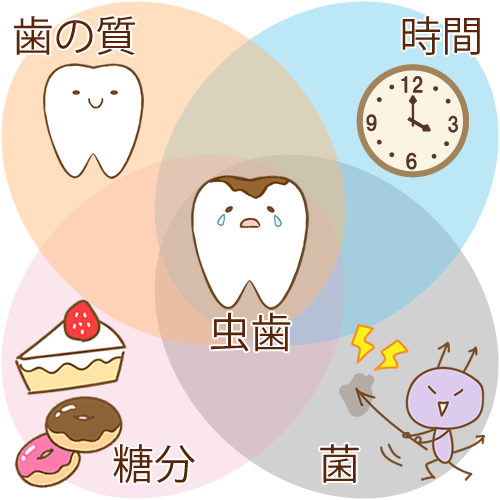

では、どうして「むし歯」になってしまうのでしょうか?

「むし歯」は多因子疾患と言われています。

「むし歯」は多因子疾患と言われています。

図に示すように

①歯の質 歯の質が弱い、酸に対する抵抗性が低い など各々が持っている性質

②食べ物(糖分) 主に砂糖の摂取量や摂取頻度、食事の内容 など食習慣

③細菌 ミュータンス菌といわれる虫歯の原因菌の量や質 など

に加えて、④食べ物や飲み物を口にしてから歯を磨くまでの時間

の①~④までの輪の重なった時に「むし歯」が発生すると考えられています。

この4つの要因のリスクを下げていくことがむし歯予防につながるのです!

歯の質の向上のためにフッ素を取り入れたり、甘いものの摂取を控えたり、歯磨きだけではないむし歯予防にも力を入れていきましょう。

バクテリアセラピーも細菌に対するアプローチなのでむし歯予防の一環になりますよ!

ロイテリ菌タブレットの効果③むし歯や歯周病に対する効果

ロイテリ菌は継続摂取するとむし歯や歯周病にうれしい効果が!

①ロイテリ菌は虫歯の原因菌を80%減少させます。

ロイテリ菌はむし歯の原因菌である、ストレプトコッカス・ミュータンス菌の発育を抑制し、80%減少させることが分かっています。また歯のエナメル質に有害作用がないことも検証されています。

②ロイテリ菌は歯周病の原因菌を90%減少させ、重度・中等度の歯周炎を58%改善させます。

歯周病の治療と併用することで歯周組織が改善され、もし治療を行わない場合でも歯周病原菌の減少が認めらます。

ロイテリ菌摂取28日目までに、重度・中等度歯周炎の患者さんの58%に軽快、または治癒が認められると報告されています。

他にも

③口臭の抑制 口臭スコアがゼロの患者さんが4.5倍に増加

④ピロリ菌の感染抑制 ロイテリ菌摂取30日後に60%の患者さんでピロリ菌が完全消滅

⑤アレルギー症状の軽減 アトピー性皮膚炎に対する効果

等が認められています。

お口の中の細菌が腸内細菌等にも影響を与えます。

口の中の菌質が改善されると、全身の菌質改善にもつながるのです。

ロイテリ菌タブレットの効果②効果を持続させるには?

ロイテリ菌タブレットの効果を持続させるには継続的な摂取をお勧めします!まずは1か月の継続摂取から始めてみませんか?

タブレット状なので寝る前になめるだけ!とても取り入れやすいです!

ロイテリ菌は本来、あらゆる哺乳類や鳥類などにもみられるありふれた常在菌ですが、先進国に住む人々からは見つかりにくいことが分かっています。

1960年代には成人の33~41%のヒトが保有していましたが、現代では2~27%の人にしか確認されていません。体内の常在菌はストレスや高脂肪食など現代的な生活によって悪玉菌優位に傾き、また悪玉菌を抑える抗菌剤は常在菌にもダメージを与え、体内の菌のバランスを崩してしまうからです。

現代的なライフスタイルの変化によって、ロイテリ菌を保有している人が減少しているだけでなく、ロイテリ菌が定着しにくくなっているので継続的な摂取をお勧めします!

ロイテリ菌タブレットの効果 ①ロイテリ菌の特徴

前回書かせていただいた、バクテリアセラピーにロイテリ菌は欠かせません!

ロイテリ菌タブレットはバイオガイア社のL.ロイテリ菌が使用されています。ロイテリ菌は様々なプロバイオティクス(健康に好影響を与える生きた微生物)の中でも、優れた効果とエビデンスが実証されています。

詳しくは院内のポスターに掲示されているのでご覧くださいね

今回はロイテリ菌の特徴を3つ、紹介していきます!

1つ目の特徴は、ヒトの母乳に含まれる乳酸菌だということです。ヒト由来の乳酸菌なので副作用の心配もほぼなく、安心して摂取していただけます。

2つ目の特徴は、悪玉菌にだけ反応し天然の抗菌物質を産生するということです。この天然の抗菌物質(ロイテリン)はビフィズス菌などのヒトに有益な菌に対しては産生せず悪玉菌にだけ反応し、善玉菌と悪玉菌のバランスを整えてくれます。

3つ目の特徴は、世界各国で実験や研究が行われ、信頼性や安全性が高いということです。もっとも優れたプロバイオティクスとして認められています。

ロイテリ菌は全身の健康をサポートしてくれる「スーパー乳酸菌」なのです!

ロイテリ菌タブレットの販売を開始しました!

バクテリアセラピー(Bacterio-therapy)をご存じですか?

予防医学先進国のスウェーデンで開発され、善玉菌を補給して体内の菌のバランスを整え体質改善を目指す医療技術のことです。

バイオガイア社のロイテリ菌はヒト由来の乳酸菌で、悪玉菌だけを狙ってその発育や動きを抑制し、善玉菌にはダメージを与えず増加と活性化が促進されます。また胃酸や胆汁に強く、毎日摂取することで消化管に定着していきます。

お口は様々な「菌」の入り口!口の中の「菌質」を改善することは、むし歯や歯周病の予防だけではなく、全身の健康を守ることにつながります!

当院では、「BioGaia ProDentis(プロデンティス)」だけではなく、妊娠中・授乳中の方向けの「ProDentis MUM」やお子様にも「使える「Child Health」等もご用意しております。家族みんなで菌質改善!

興味があるようでしたら、ぜひスタッフにお声がけください。