当院では、初診時やリコール時にお口の中の状態について確認するために検査を行っています。

1、口腔内写真の撮影

口腔内写真を撮ることで、患者さん自身が自分の 現状を客観的に確認することができます。むし歯や歯肉の状態、歯並びや噛み合わせの状態が分かるだけではなく、プラークや歯石の付着の状態も確認できます。

現状を客観的に確認することができます。むし歯や歯肉の状態、歯並びや噛み合わせの状態が分かるだけではなく、プラークや歯石の付着の状態も確認できます。

またリコール時に口腔内写真を撮影することで、前回と比較でき改善点や悪化点を共有できます。

2、レントゲン撮影

歯周組織の状態を把握するためには、口腔内写真による肉眼的な情報とは別にレントゲン写真も必要です。歯槽骨、歯根膜の状態はレントゲンでないと確認できません!経過を確認するために、リコール時や診療時にも撮影することがあります。

レントゲンは歯周組織の確認だけではなく、むし歯や根尖病変の確認にも有用です。

3、歯の揺れの確認

歯は歯槽骨に支えられていますが、歯周病が進行し歯槽骨が溶かされることによって支えがなくなり、歯の揺れ(動揺)が増していきます。歯の動揺の程度は歯周病の進行度によって変わります。

歯は歯槽骨に支えられていますが、歯周病が進行し歯槽骨が溶かされることによって支えがなくなり、歯の揺れ(動揺)が増していきます。歯の動揺の程度は歯周病の進行度によって変わります。

ただし、歯が揺れる原因は歯周病だけではありません。根尖病変がある場合、歯が割れている場合、過度な力が加わった場合、歯をぶつけた場合なども歯の動揺が起こります。何が原因で動揺が起きているのかは、レントゲン等のほかの検査の結果も含め総合的な診断が必要です。

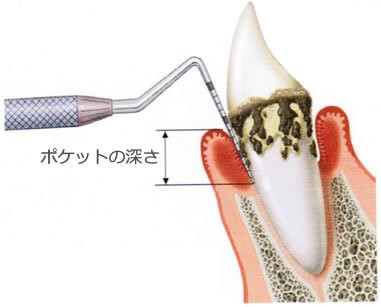

4、歯周ポケットの測定と歯周病の活動性の確認

歯と歯茎の境目からプローブという専用の道具を用いて、歯周ポケットの測定を行います。歯周病が進行していると、歯周ポケットの値が深くなっていきます。4ミリ以上から歯肉に炎症が起きている目安になります。

また歯周ポケット測定後の歯肉からの出血は、歯周病の活動性と密接に関係しています。歯肉からの出血は歯面にバイオフィルムが存在し、感染・炎症状態であることを示しています。

定期的にポケットの測定と出血の有無を確認することで、歯周病の進行状態を確認できます。

深いポケットがあっても出血がない場合は、病態が安定していると考えられます。反対に歯周ポケットがそこまで深くないのに全体的に出血が認められる場合は、免疫力が低下し歯周病が活動期であると考えられるので、ブラッシング状態の見直しや体調管理に気を付ける必要があります。

5、プラーク付着率の検査

歯周病の原因は「プラーク」であり、プラークが多く付着していると歯周病が進行しやすくなりますし、歯周病の治療を進めていくうえでプラークの付かないお口の環境を整えることが重要です。全体の20%以下が目標値として定められています。

歯周病は痛みを伴うことなく進行することが多く、なかなか自覚症状に気づきにくい病気です。一度失われた歯周組織は感染を除去し、炎症をコントロールしても元に戻ることはありません。定期的な検査で進行を予防しましょう!