歯周病は「細菌感染症」であり、日本人の40歳以上の8割が罹っていることにより「生活習慣病」として考えられています。

むし歯が発症する大きな4つの因子があったように、歯周病にも歯周病にかかりやすくなる4つの因子が知られています。

①宿主因子

宿主因子は各々が持っている性質のことで、年齢や性別、人種などです。また代謝遺伝子異常や炎症・免疫関連の遺伝子の異常が関連するとも考えられています。他にも糖尿病や肥満、Dawn症候群などは歯周病の重篤度が高くなることで知られています。

宿主因子は各々が持っている性質のことで、年齢や性別、人種などです。また代謝遺伝子異常や炎症・免疫関連の遺伝子の異常が関連するとも考えられています。他にも糖尿病や肥満、Dawn症候群などは歯周病の重篤度が高くなることで知られています。

②微生物因子(細菌因子)

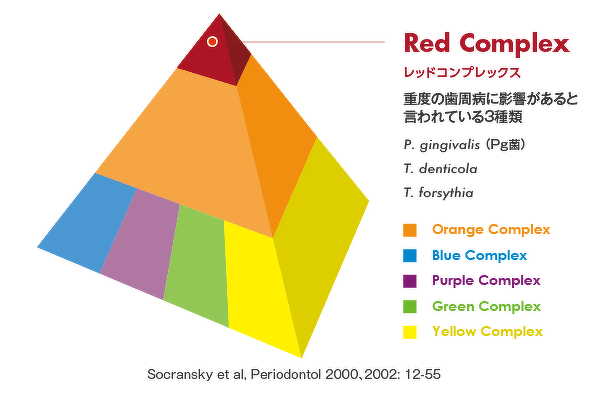

プラーク中には様々な細菌がいますが、歯周病の発症・進行にかかわってくるのが歯周病原菌で、歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)に生息しています。

歯周病原菌を病原性ごとにグループ分けした時に、一番病原性の高いレッドコンプレックス(Red Complex)の比率で病原性の高い歯周病かどうかの分かれ目となります。病原菌のバランスが崩れたり、病的な量まで増えると歯周病が発症するので、レッドコンプレックスが存在しているからと言って、必ず歯周病が発症するわけではありません。

また研究が進むと細菌種の位置づけも変わることがあります。

③環境因子 ④咬合因子

喫煙や口の中の清掃不良、ストレス、歯並びなどが含まれます。また汚れがたまりやすかったり、歯に合わなくなっている詰め物や被せものも歯周病になりやすい危険因子です。口呼吸の習慣がある人も粘膜や歯肉が乾燥しやすく炎症を起こしやすくなるので注意が必要です。

喫煙や口の中の清掃不良、ストレス、歯並びなどが含まれます。また汚れがたまりやすかったり、歯に合わなくなっている詰め物や被せものも歯周病になりやすい危険因子です。口呼吸の習慣がある人も粘膜や歯肉が乾燥しやすく炎症を起こしやすくなるので注意が必要です。

環境因子に含まれる場合もありますが、咬合因子として、悪いかみ合わせや食いしばりなど歯に強い負担がかかる状態では、歯周病が進行しやすいです。

特に環境因子に関しては、日常の生活習慣や歯科受診の有無と大きく関わっているので、生活習慣を見直し、歯科治療することで歯周病のリスクを改善しましょう!